| 〒100-8111 東京都千代田区千代田周辺(旧、武蔵国豊嶋郡江戸) 皇居東御苑(本丸・二の丸・三の丸):月・金曜休園 入園時間:9:00〜16:00(3〜10月)/9:00〜15:30(11月〜2月) 大手門、平河門、北桔梗門より入園可能(無料) ※事前に宮内庁管理課参観係に電話で申し込めば皇居一般参観区域(西の丸周辺)も入園可能。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

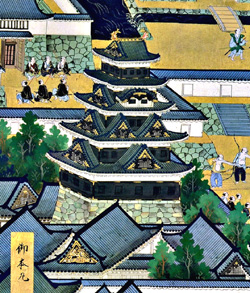

| 富士見櫓と数奇屋多聞櫓、北桔橋高麗門のみしか現存していないが、かつては塁上に三層櫓3基、二層櫓2基、多聞櫓16基。本丸御殿には公的行事を行っていた表御殿、将軍居所の中奥、奥向きの大奥が広がっていた。 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 太田道灌時代に金沢八景より梅を移植して、二の丸庭園東北部には梅林が広がっていた。 明治以降に水壕埋め立てなど行われていたが、二の丸庭園を区画する石垣が残っているので比較的かつての形を推定しやすい。 二の丸に残る3つの番所は、百人番所、大番所、同心番所とある。城の奥の番所ほど位の高い役人が詰めていた。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| かつて和田倉門があったこの地は、現在平成天皇結婚記念(1961年)に作られた噴水公園になっている。 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 当時は和田倉門内にあり、9,150坪という大変大きな屋敷地を拝領していたが現在では皇居前広場となってまったく面影が残っていない。 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

巡った日:2006/11/04 |

||||||||||||||